|

| Esta foto es cortesía de @totalmentepelos |

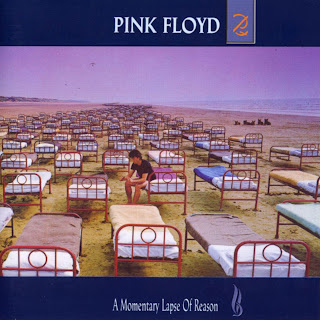

Recuerdo, por ejemplo, la fascinación que de chamaca me provocaba ver las portadas de cada uno de los LP que tenía mi papá (Animals y A Momentary Lapse of Reason eran las que más me gustaban). Podía verlas una y otra y otra y otra vez. Y se trataba de una fascinación propia, porque no tenía que estar puesto el disco para que me pasara un buen rato admirándolas. Tampoco es que alguien me dijera: "mira esto". Sacarlas de su lugar y contemplarlas era algo que se me podía ocurrir en cualquier momento.

También recuerdo la atracción que ejercían en mis oídos los acordes, los sonidos, la ausencia momentánea de voz, las conversaciones, las largas intros de sus canciones... Era algo muy distinto a todo lo demás que se escuchaba en casa. De entre todas las selecciones musicales que ponían mis padres los fines de semana, Pink Floyd era lo que reconocía sin fallo, lo que más extrañamente me entusiasmaba. Hasta que llegó el momento en que el que más allá del gusto de mi papá, yo quería escuchar sus discos. Me alegraba la mañana de sábado escuchar a todo volumen el inicio de "Learning To Fly" (la canción que más me gusta de ellos, de hecho), corear "Us and Them", escuchar las monedas en "Money" o los cambios de voces en "Another Brick in the Wall". Cimbrar las ventanas con cualquiera de ellas. U otra.

Otro recuerdo que conservo intacto es la tarde-noche que acompañé a mi padre al súper a comprar nuestro primer reproductor de discos compactos y el primer cd que llegó a casa: Delicate Sound of Thunder. Ambos regresamos raudos y sonrientes para conectar lo que había que conectar y ponerlo a todo volumen. Ni hablar de lo sorprendente que fue ir al concierto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en 1994. ¿Pena adolescente de salir con mis padres? Ninguna. Ese día me parecieron lo más cool del mundo. Tampoco olvido el día que comprendí a cabalidad la letra de "Wish You Were Here".

Desde entonces, nunca me ha faltado al menos una persona querida para quien también Pink Floyd es referencia básica. De ahí que no pueda decir que identifico sus discos con una época en particular. Más bien, su música es un continuum en mi banda sonora. De ahí el no titubeo para comprar un boleto de la primera sección cuando vino al Foro Sol, en 2007; y mi corredera angustiada por las calles para llegar mientras escuchaba los primeros acordes de ese concierto. De ahí los brincos que dimos la chuletita querida y yo cuando lo vimos tocar a escasos metros de distancia. De ahí la chilladera, la piel erizada y la emoción desbordada de estar en el Palacio de los Deportes esta vez (con todo y que The Wall no es mi disco más entrañable). Estando ahí me di cuenta de cuán arraigados están sus sonidos en mi corazón. Fui y lloré de la emoción por mí misma. Por ver el espectáculo. Por compartirlo con el mareado, para quien Pink Floyd es tan importante como para mí (no podía ser de otra forma). Por escuchar lo más alto que es posible, algo a lo que siempre me ha emocionado subirle el volumen. Lo único que faltó fue mi padre. Realmente me hubiera gustado tenerlo en el asiento de junto y ver su cara de gozo. No sé en qué estaba pensando para no reaccionar a tiempo y conseguirle un boleto. Sí que le agradezco haberme presentado (que no impuesto) a tipos como Roger Waters.